طارق متري | الجمعة ١ آذار/مارس ٢٠١٩

يأمر البحث في السياسات العامة ببعض التواضع. فتأثيره على صنّاع القرار، وفي الرأي العام، ليس محقّقًا. لعله يفعل فعله، في كثير من الأحيان، على نحو غير منظور. ذلك أنه في الغالب تراكمي. فهو يقتضي إذًا شيئًا من الصبر واستعدادًا للخيبات، وإن مؤقتة. وكل ذلك يدعو للإحجام عن الإدّعاء، لأن التواضع ميزة العلماء.

ولا يتميّز البحث في القضايا العامّة، في اختلافه عن البحث الجامعي التقليدي، بمجرّد إعلان ما يتوخّاه أو يؤول إليه. فلا يكفيه نوع من الإختصاص بصوغ توصيات تصير بمثابة مادة للحوار في أمر السياسات العامة بين منتجي المعرفة وأصحاب القرار وغيرهم من الفاعلين، والطامحين إلى الفعل، في الحياة العامة. فقدرته على المخاطبة والمساءلة، التي يعزّزها اختياره مسائل الدراسة والتفكّر والكتابة عنها بلغة متحرِّرة من أسر المعاجم الاصطلاحية، يحكم معناه ويكشف أيضًا عن سماته الخاصة، التي نعمل على إظهارها في أنشطة المعهد وأبحاثه حول التغيّر المناخي ومسألة المياه من زواياها كافة والسياسات الوطنية في مجالات الطاقة و التربية والعدالة الإجتماعية و الحق في السكن.

لقد أدّى تسارع الزمن دون اعتراف الجامعيين أن أدوارهم تغيّرت ومعها منزِلتهم الاجتماعية وإمكانات تأثيرهم في الرأي العام ولدى صانعي السياسات. كما صرف أنظارهم عن الإقرار الصريح بأن فئات أخرى من مواطنيهم، لاسيما الشباب، مارست أدوارًا كانت في الماضي مقتصرة عليهم. لقد ظهر أمام أعيننا فاعلون جدد، يحاول برنامجنا حول أدوار المجتمع المدني في معاينة إسهاماتهم وتقييمها.

من جهة ثانية، باتت علاقة الباحث والمثقف بالدولة مشوبة بالتباسٍ كبير، لا سيما وأن الخلط بينها وبين السلطة، المتعمّد في حالات كثيرة، مألوف عندنا. رغم ذلك، هناك طلب اجتماعي واسع لقيام الدولة بوصفها مؤسسات ترعى مصالح الشعب وتحتكر العنف الشرعي وتحفظ الحقوق وتطبق القوانين وترسم السياسات وتأخذ القرارات تنفيذًا لها. ويزداد هذا الطلب قوة معنوية بظل تفكّك دولنا، وضعف مؤسساتها ما خلا الأمنية، وتفسّخ مجتمعاتنا بقوّة سياسات الهوية والعصبيات ما دون الوطنية.

ولا يختلف اثنان ان الدولة نصاب مستقل يتّسم بالديمومة فيما السلطة منحازة ومتداولة، إذا سلّمنا بالفكرة الديموقراطية التي ينادي الجميع بها. لكننا نشهد في الكثير من بلداننا سعي من يستولي على السلطة، وإن بالوسائل الديموقراطية، إلى استتباع الدولة أو الإستحواذ عليها. ربما كان الباحثون والمثقفون العموميون مؤهلين للدفاع عن الدولة ودورها وعلى العمل من أجل بنائها أو إعادة بنائها. كما هم مرشّحون لمساءلة السلطة وانتقادها باسم المعرفة، عوض تأييدها على غرار شعراء القبائل.

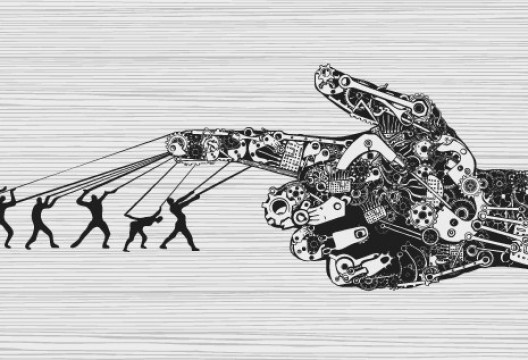

كثيرا ما رُسم دور الباحث والمثقف العمومي اعتمادًا على حكم قيمي يضع سلطة المعرفة في مواجهة سلطة القوة. وذهب البعض مذهباً يحمّل المشتغلين بالمعرفة مسؤولية كبيرة في إصلاح مجتمعاتنا والنهوض بها، وهي مسؤولية كادت ان تتفوّق بنظرهم على مسؤولية النخب السياسية. ذلك اننا نرى اليوم، على سبيل المثال، كيف تقود الأفكار إلى العنف الإجرامي والدمار وكيف يؤدي غياب الفكر الى عنف أكبر. أما البعض الآخر فيميل الى حصر دور الباحث والمثقف في مهمة قوامها عقلنة مجتمعاتنا استناداً الى المعرفة الميدانية، لا فرق إذا ما آلت هذه العقلنة إلى استعادة نظام علاقات قديمة أو إصلاح النظم الحاضرة والثورة عليها. ومهما يكن من أمر هذين الرأيين فإنهما يتلاقيان في التشديد على أهمية استخدام العقل من غير وصاية وعلى ضرورة التصدي للادعاء بامتلاك الحقيقة من قبل من يمتلكون قوة الفرض ووسائل الإقناع المتعددة. لكنهما يفترقان في تحديد الوظيفة الاجتماعية والسياسية لأهل المعرفة. ففي الحالة الأولى، يخاطب الباحث والمثقّف المجتمع ويستنهضه من أجل التغيير بعد كشفه أخطاء السلطة وقصورها أو تعسّفها. أما في الحالة الثانية، يقف منتج المعرفة عند حدود تقديم الخبرة معتقدًا أنها إذا ما عمّت واستُرشد بها في السياسات أسهمت في تحديث مجتمعاتنا وتقدمها.

تقودنا هذه النمذجة إلى التساؤل عما إذا كان المثقّف من النوع الأول أقل تأثيراً، في السنوات الأخيرة، ممّا كان عليه طيلة القرن السابق ومنذ بدايات عصر النهضة العربية. ومع هذا التساؤل، يتراءى لنا أن النطاق الذي يعمل فيه الخبير إلى اتساع، وعلى حساب الحيّز الذي يشغله المفكِّر والمثقف العمومي، وأن حضور الخبراء في الحياة العامة، فضلاً عن أعدادهم، بات أكثر بروزًا من السابق.

في أيامنا هذه، تعرف بلادنا انحسارًا في أدوار المثقّف العمومي ومعه تناقص الذين يرون أنفسهم، أو يراهم الناس، بهذه الصورة. ونلاحظ تراجعًا لتأثير الأكاديميين المهتمين بالقضايا العامة والمتدخلين فيها والذين يمزجون بين موجبات المتخصص ومسؤوليات المثقّف العمومي. ولأسباب مختلفة، تتراوح بين الخيبة والعزوف القسري، يُلاخظ قدر من الانكفاء عند الأساتذة الجامعيين والباحثين إلى العمل الجامعي والبحثي الصرف. بالمقابل، يتزايد أعداد الخبراء، ومنهم هؤلاء الأكاديميين. والخبراء فئتان. واحدة يستدعيها أهل السلطة، فيأخذون منها المعلومات، ولا سيما الأرقام، من غير إشراكها في صنع السياسات والتهيئة لاتخاذ القرارات. أما الثانية فهي أقل عددًا وتضمّ من يسعون للدخول في حوار حقيقي مع صنّاع القرار ويتّخذون حيالهم موقفًا نقديًا يتعزّز رصيده بمخاطبة الرأي العام والتفاعل مع هيئات المجتمع المدني.

يرتّب كل ذلك علينا واقعية في تمثّل دور الجامعي المستقوي بسلطة المعرفة. غير أن الواقعية لا تعفي أحدًا من مسؤوليته الأخلاقية. فلا تحتجب وراء الولاءات السياسية المنقادة ولا العصبيات ولا الخوف من قول الحقيقة إزاء السلطة السياسية، على غرار ما تقوله دراسات ومقالات صادرة عن معهدنا عن مسائل المواطنة و المساواة بين الرجال والنساء في قانون الجنسية و الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين الأساسية، بما فيها حقّهم في العودة الطوعية، في ضوء معرفة دقيقة لأحوالهم ومن خلال العمل في سبيل استراتيجية وطنية لمعالجة قضاياهم.

على هذا النحو، أي بين الواقعية حتى التواضع وبين الإلتزام الأخلاقي حتى حدود المناصرة دفاعًا عن حقوق الناس، نسعى في "معهد عصام فارس للسياسات العامة والعلاقات الدولية" أن تؤتى الجهود ثمارها.

طارق متري، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت

ينشر معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت أسبوعيًا سلسلة من المقالات حول مواضيع مختلفة متعلّقة بالسياسات العامة والمرتبطة بالأبحاث والإنتاج الفكري الذي يصدره المعهد. تهدف هذه المقالات إلى تحليل الوضع القائم والبناء عليه لتقديم اقتراحات عملية للعام ٢٠١٩ قد تُلهم صناع السياسات وأصحاب القرار والمهتمين بإيجاد حلول للأزمات القائمة وسبل للتطوّر والتقدّم في مجالات مختلفة

إنّ الآراء الواردة في هذه المقالات تخصّ كاتبها حصرًا ولا تعكس رأي معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت